El Ayuntamiento de Valencia deja pasar otro aniversario de

la II República para recordar el momento en que la ciudad ostentó la

capitalidad oficial del Estado, al tiempo que sigue rindiendo tributo en

calles y documentos oficiales a numerosas figuras franquistas

|

| Los Ministros de la república oyendo el discurso que el presidente de la república pronuncio en el ayuntamiento de Valencia |

JUAN E. TUR

Valencia

28/04/2014

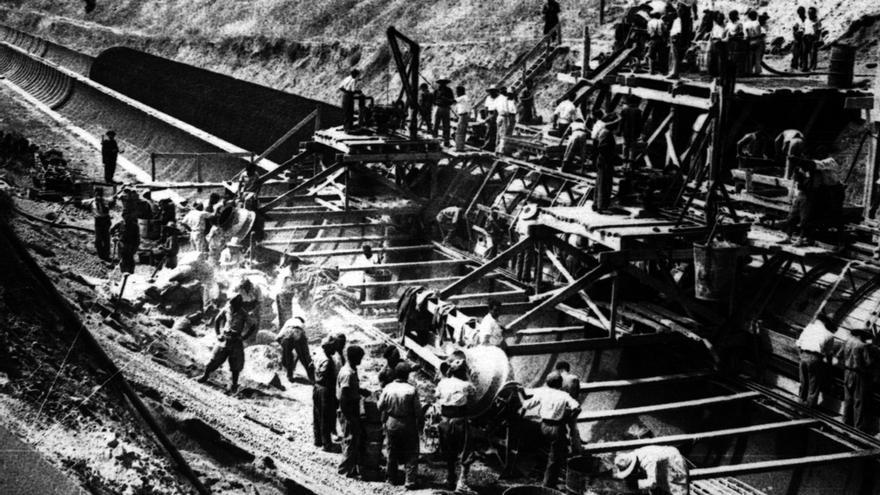

Entre el 6 de noviembre de 1936 y el 31 de octubre de

1937, la capital del Estado español fue Valencia, propiciando a la

ciudad el momento de mayor relevancia administrativa de su historia. Sin

embargo, atendiendo al relato oficial de su pasado que emana de su

administración local, o simplemente consultando su callejero, el

ciudadano apenas puede encontrar un vestigio de que aquel hito realmente

llegara a pasar.

"El olvido por parte del Ayuntamiento es total", señala José María Azkárraga. Coordinador del libro

Valencia 1931-1939. Guía Urbana,

editado con motivo 70 aniversario de esa capitalidad. Azkárraga es, sin

embargo, responsable a título personal de que la memoria de aquella

efeméride siga viva, pues periódicamente programa excursiones en las que

ejerce de guía por algunos vestigios de aquellos intensos 12 meses de

historia de la ciudad, la herencia republicana y las huellas de la

Guerra Civil.

"Aquella fue una capitalidad forzada por las

circunstancias de la guerra, pero no cabe duda de que esa situación,

unida a sus prestaciones como ciudad de retaguardia, le proporcionó la

mayor importancia que haya tenido", señala Azkárraga; gracias al cual,

el pasado domingo 13 de abril, un centenar de personas pudieron imaginar

cómo latía la calle de la Paz en julio de 1937 inundada de los

militantes y artistas asistentes al

2º Congreso de Intelectuales antifascistas.

Eso

sí, solo lo pudieron imaginar, porque en la vía, pese a su buena

conservación arquitectónica, sólo figura una placa conmemorando aquel

evento al que asistieron entre otros Pablo Neruda, Nicolás Guillén,

Ernest Hemingway, Octavio Paz o André Malraux. Mientras, los antiguos

cafés en los que Miguel Hernández compartió mesa con los corresponsales

de la prensa internacional, se han convertido en tiendas de moda o de

instrumentos después de años sin reivindicar su pasado.

Un olvido intencionado

Esa

placa es excepcional y fue emplazada por el equipo municipal del

alcalde socialista Ricard Pérez Casado en la celebración del

cincuentenario del congreso, hace ya más de dos décadas. Al margen de

ella, la ciudad

carece de más señalítica en referencia a aquellos días y,

como recuerda el concejal socialista Salvador Broseta, "el escaso

ejercicio de memoria histórica" puesto en práctica -como una

desapercibida declaración institucional en 2012 recordando el encuentro

de intelectuales antifascistas- "responde a iniciativas de la

oposición".

¿Pero es un olvido casual o intencionado? Un

suceso reciente ofrece la primera pista. Tras años solicitándose el

reconocimiento por parte de la oposición, el presidente de España

durante la II República, Manuel Azaña, recibió el pasado mes de marzo

una calle en Valencia. Eso sí, la vía elegida para rendirle homenaje

elegida por el equipo de Rita Barberá fue el callejón que da acceso a un

centro comercial que tiene señalada su dirección comercial en una vía

colindante. Nadie remitirá pues una carta a la calle Manuel Azaña de

Valencia.

El presidente se sumaba así al particular trato que

la alcaldía de Valencia viene deparando a los principales actores de la

Valencia republicana desde que Rita Barberá accedió al poder.

Guillermina Medrano, la primera mujer concejal del Ayuntamiento de la

ciudad precisamente durante la II República, recibió su calle en la

pequeña y aislada pedanía de Borbotó. El poeta García Lorca sí tiene una

avenida, aunque sin salida y sin vida, emparedada entre el muro trasero

de un colegio y la tupida red de vías del tren que atraviesa la ciudad.

Josep Renau,

el artista plástico valenciano más influyente de la historia y

responsable de la salvación de los tesoros del Museo del Prado de los

bombardeos fascistas, también recibió -tras numerosas peticiones de

colectivos y personalidades del mundo de la cultura- un pequeño callejón

sin salida en la

pedanía de Borbotó. Cuatro más allá que la de Medrano.

Esta

marginalidad en el callejero de los defensores de la legalidad

contrasta con la permanencia en el mismo de no menos de una treintena de

figuras franquistas, que todavía dan nombre a algunas de las

principales vías de la que fuera capital de la II República. No hace más

de un año y medio, la última moción del grupo municipal socialista

solicitando su retirada recibió una sorprendente negativa. "Tiempo ha

habido desde la primera etapa de los ayuntamientos democráticos en abril

de 1979, con gobiernos socialistas y comunistas, para haber llevado a

efecto tales acuerdos, y en ningún caso se plantearon", respondió el

equipo de Barberá.

Para Matías Alonso, coordinador del Grupo

para la Recuperación de la Memoria Histórica, ese argumento -al que

adjuntan las "molestias" y el "coste" que el cambio de nomenclatura

pudiera ocasionar a los vecinos y que la petición no fuera acompañada de

una "mínima documentación acreditativa"- no es más que "una patraña". Y

no le resulta difícil aportar argumentos a su conclusión: "También

hemos pedido que se retiren del cuadro de honor de la ciudad

numerosos honores a generales y destacadas figuras franquistas, lo que no generaría molestias ni costaría ni un euro, pero ahí siguen. ¿Hay que recordar quién fue Luis Carrero Blanco?".

Azkárraga

y Alonso recuerdan, no obstante, que los franquistas que permanecen en

el callejero son "desapercibidos falangistas", pues las principales

figuras desaparecieron de la señalítica durante los primeros

ayuntamientos socialistas. Sin embargo, aún es visible numerosa

simbología franquista, que Azkárraga invita a no retirar, aunque con un

matiz: "Mucha de la simbología franquista hoy en día ha perdido su

significado, pero de no desaparecer, debería advertirse cual es, pues el

hecho de que aún permanezca habla muy claramente de cómo ha sido la

transición".

Un patrimonio descuidado y abandonado

Frente

a esa permanencia franquista, el deterioro del patrimonio de la

Valencia de la II República aún se hace más relevante. "No existe ningún

tipo de cuidado" apunta José María Azkárraga, que resume la actuación

municipal sobre las instalaciones republicanas en el estado de abandono

de los numerosos refugios antiaéreos de la ciudad. Una situación que

contrasta con los ejemplos de Gandia, Alcoi, Almería o Barcelona,

ciudades en las que algunos de estos refugios son visitables y reclamos

del turismo histórico.

Rita Barberá y su equipo, en cambio,

mantienen una actitud diametralmente opuesta. "Hace unos años

intermediamos en la solicitud realizada por el Grupo de Recreación

Histórica Línea XYZ, junto al escritor Jorge Vera, para la cesión de uno

de los múltiples refugios de la ciudad con el fin de establecer en él

un museo, pero

Barberá convirtió la petición en un debate guerracivilista

en el que no faltaron discursos de concejales populares criminalizando

al Frente Popular. Y todo en el mismo hemiciclo en el que se reunieron

las Cortes de la República durante aquella capitalidad", recuerda

Alonso.

Y con esta desidia el patrimonio va despareciendo.

En la actualidad, Azkárraga denuncia cómo el derribo de un edificio

junto al refugio de la calle Serranos, está empeorando su frágil

conservación -o abandono- "natural"; la que, en definitiva, sufren el

resto de refugios de la ciudad. Del mismo modo, como denunció el grupo

municipal de Compromís el pasado mes de enero, el palacete de Aben Al

Abbar en el barrio de Algirós, que tiene el valor simbólico de haber

sido el lugar donde hizo la última reunión el gobierno de la Segunda

República Española antes de su exilio, se encuentra en un estado ruinoso

y de extremo abandono, con el riesgo de colapso total de su estructura.

Y

todo, mientras cada 14 de abril es obviado por la administración local

como una oportunidad para reivindicar un episodio de indudable

protagonismo, que permanece vivo en la memoria colectiva gracias al

trabajo unilateral de entidades como la Universitat de Valencia, que sí

realizaron en el 70 aniversario de esa capitalidad

numerosos actos de recuperación de la memoria colectiva.

"Que

Valencia fuera durante un año la capital de España, debería ser motivo

de orgullo y reivindicación de todos, a menos que uno piense que la

oficialidad en el 36 era la que proponían los golpistas", apunta Alonso,

señalando una incongruencia en la que el equipo de gobierno de Rita

Barberá se retrata año tras año.

La Universitat publica Memorias de Posguerra

Coincidiendo

con el 75 aniversario del final de la guerra civil española y el inicio

de la diáspora del exilio, la Universitat de Valencia (UV) presentó la

pasada semana el libro ‘Memorias de posguerra', del crítico de arte e

historiador Manuel García (Tánger, 1944). La obra recoge cerca de 35

entrevistas a artistas que protagonizaron los avatares históricos de la

guerra española (1936-39), el conflicto de la segunda guerra mundial

(1939-45) y el exilio (1939-75). Por sus 441 páginas desfilan así los

testimonios de figuras como Juan Gil Albert, Josep Renau, Octavio Paz,

Manuela Ballester o Concha Méndez.

Durante su presentación, Manuel

García -que se calificó simplemente como un "intermediario de las voces

de los entrevistados"- recordó que "la memoria histórica hay que

ponerla a disposición de los pueblos para que algunos episodios no se

repitan". Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura e Igualdad de la UV,

señaló a su vez que recuperar el testimonio de estas figuras, "nos

permite rellenar el vacío generado por el exilio y reencontrar lo mejor

de nuestra cultura".