El día en que se recuerda la Declaración

Universal de los derechos humanos, Naciones Unidas se congratula de un

año de éxitos en el respeto a la dignidad humana. La Primavera Árabe, el proceso judicial contra los responsables de la dictadura argentina, el movimiento 15-M -nacido en la Puerta del Sol de Madrid y exportado a otros países- y las protestas de los estudiantes chilenos son algunas de las razones por las que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica el 2011 como un año “extraordinario para los derechos humanos”.

A pesar de los logros, Ban Ki-moon

también ha recordado la impunidad y la represión, así como a todas las

personas cuyos derechos “no son aún una realidad”. La

Alta Comisionada Navi Pillay señaló, en la misma línea, que las

protestas en Túnez, El Cairo, Benghazi y Dara’a, y más tarde -y en

contextos diferentes- en Madrid y otras capitales “recordaron a los

gobiernos que los derechos humanos deben ser garantizados para todos sin discriminación”.

Pero las palabras se quedan en papel

mojado cuando se habla de la universalidad de estos derechos. Cientos de

frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch

demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que

incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los

países que los han firmado- no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.

|

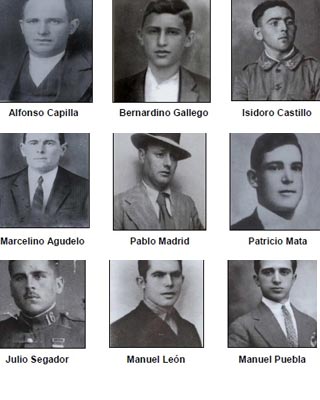

| Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939 |

En el caso español llama la atención que

esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver

más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones

referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así,

la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.

De este modo, las víctimas del

franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La

explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de

1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la

democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante

la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone

dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que

padecieron estos delitos.

La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos

del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política

interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de

justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.

Por ello, tal día como hoy en el que las

organizaciones civiles recuerdan los problemas del norte y del sur,

genocidios, muros políticos, recorte de derechos, etc, en España hay

quien aún exige el cumplimiento de los deberes democráticos que hagan

extensibles estos derechos a todo tipo de víctimas.

Los derechos humanos contemplan la lucha

contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez

Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin

resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer

el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.

Público.es

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/10/suspenso-en-derechos-humanos/

No hay comentarios:

Publicar un comentario