Es

uno de los grandes hispanistas británicos, quizá el último de esta

influyente corriente de historia y literatura. Con el coste emocional de

quien sufre el dolor ajeno, Preston desgrana en una entrevista

exclusiva para Diario de León «el holocausto» que padeció España durante

la Guerra Civil e inmediata posguerra, temas centrales de su último

‘best seller’. Pretendía ser el adelanto de su inminente visita a León,

pero un contratiempo personal aplaza el encuentro con su público hasta

la próxima primavera.

|

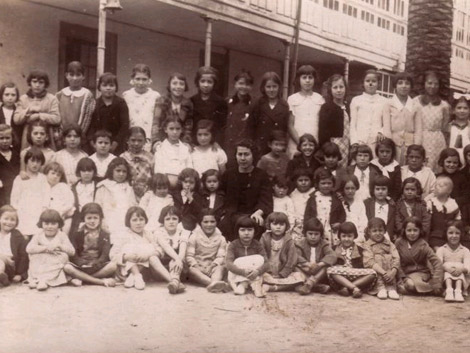

Familiares de victimas de la represion franquista

posan con fotografias que relatan el genocidio mientras realizan una

asamblea para coordinar la concentracion permanente por la justicia

universal y en apoyo al juez Baltasar Garzon en la Facultad de

Relaciones Laborales de la Universidad Complutense.GUILLERMO SANZ

|

marco romero | león 04/09/2011

Manuel

Santamaría Andrés, profesor de Literatura en el Instituto de León, fue

encarcelado a finales de julio del 36 en la infausta cárcel de San

Marcos. Sólo por ser un miembro destacado de Izquierda Republicana. El 4

de septiembre era condenado junto al entonces gobernador civil, Emilio

Francés Ortiz de Elguea, y otros 29 hombres más. Su esposa y varios

parientes viajaron a Burgos para que su pena de muerte fuera conmutada

por años de cárcel. Lo consiguieron. Pero la noticia llegó a León antes

que ellos y fueron recibidos con una lluvia de balas. Las autoridades

militares obligaron a revocar la conmutación y los 31 prisioneros eran

ejecutados el 21 de noviembre de 1936. Monseñor José Álvarez de Miranda,

obispo de León, a pesar del entusiasmo que mostró al inicio del golpe

militar, quedó consternado por las matanzas y empezó a interceder con

las tropas de la región en favor de algunos prisioneros. Por cuestionar

un tribunal del Ejército, al obispo le impusieron una multa de 10.000

pesetas. Y años más tarde, el Régimen le haría pagar su debilidad con un burdo montaje que desacreditaría su carrera para siempre.

Leyendo

y hablando con el hispanista británico Paul Preston (Liverpool, 1946)

cobran sentido las descripciones realizadas por Victoriano Crémer en el Libro de San Marcos tras su experiencia en el terrorífico campo de concentración, —

«‘¡Comeos los unos a los otros!’, nos aconsejaban piadosamente los

guardianes, ‘y así tendréis más sitio’»—, los aterradores testimonios

recogidos a pie de fosa durante las exhumaciones de cadáveres y el

desesperado lamento de los que sobrevivieron a la tragedia.

La

inmersión de Preston en el holocausto español —primera vez que no se

habla solamente de matanzas o genocidio— ha logrado revisar los datos y

los hechos acontecidos en la retaguardia durante la Guerra Civil e

inmediata posguerra desde una perspectiva imparcial, analizando la

represión en ambos bandos. Su ensayo concluye que por cada muerte en

zona republicana se registraron tres en la rebelde. Y que el dolor

sufrido por el pueblo español, fuere del bando que fuere, justifica de

sobra el dramático concepto introducido en el título de su último

libro, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después,

publicado por Debate (859 páginas). Más de mil libros leídos, casi

veinte años de dedicación y un coste emocional irreparable preceden la

última publicación del Premio Príncipe de Asturias en Historia

Contemporánea, a su vez excelente embajador del humor inglés, al que

define como una «mezcla de retranca gallega y mala follá granaína».

Paul Preston, acostumbrado a convertir en best seller cada

uno de sus ensayos o biografías, atiende personalmente el teléfono en

su vivienda de Londres. El pretexto para entrevistarle era su inminente

visita a León. El próximo viernes estaba previsto que el afamado

escritor se sentase en el Parador de San Marcos para conversar con su

público, en un acto organizado por las librerías Artemis y el grupo

editorial Random House Mondadori. Pero han surgido contratiempos

familiares obligan a posponer este encuentro, quizá hasta la próxima

primavera, aventura el autor de Las tres Españas del 36, Juan Carlos, el rey de un pueblo, La política de la venganza o Biografía de Franco. Aún

sabiéndolo, el director del Centro Cañada Blanch para el Estudio de la

España Contemporánea de la London School of Economics and Political

Science, accedió a ser entrevistado. Incluso dos veces por culpa de los duendes que habitan en las grabadoras digitales y borran las conversaciones sin que nadie se lo pida.

—¿Por qué este trabajo? ¿Cómo lo justifica?

—Mi

deber es explicar la Historia a los anglosajones, con lo cual eso me

empuja a temas grandes. Si yo hiciera un libro sobre los aparceros de

Castilla La Vieja no sobreviviría muchos años en la universidad inglesa.

Por eso me dedico a asuntos como la Guerra Civil, Franco, la

Transición, Segunda República… Desde mi primer libro La destrucción de la democracia en España, [lo escribió en los años 70 y desmenuza la Segunda República],

siempre me ha interesado el destino de los vencidos, por así decirlo.

Durante los largos años que hice la biografía de Franco me interesaron

mucho los orígenes de su dictadura, su política de guerra, que era más

bien una política de exterminio. A los diez o doce años decidí que tenía

el deber de estudiar a fondo lo que pasó en la retaguardia durante la

Guerra Civil. Pero a lo largo del trabajo entendí que no podría

limitarme a estudiar lo que hicieron sólo los rebeldes militares, sino

que también tenía que estudiar la violencia en la retaguardia

republicana, y de todo eso salió el libro. No sé si eso le justifica a

usted mis años perdidos.

—No le pedía exactamente que se justificara…

—Te estoy tomando el pelo.

—Lo siento, pero no pillo el humor inglés.

—Te vendría bien. Es una cosa muy enriquecedora para ponderar los sinsabores de la vida.

—No conozco muchos británicos, la verdad.

—Pero España tiene otras cosas, como la retranca gallega. Añadiendo algo de la mala follá granaína se va acercando al humor inglés.

[El entrevistado parace tener habilidades magistrales para romper la frialdad que impone una charla telefónica]

—Volviendo

a su libro, ¿por qué introduce el término holocausto? Hasta ahora en

España para referirse a las víctimas de la Guerra Civil y la represión

posterior se hablaba de matanzas, como mucho de genocidio. Incluso en la

versión en inglés de este ensayo, todavía sin publicar, se está

pensando en incluir el concepto Inquisición.

—No

se sabe si finalmente saldrá así. Jugar con la palabra Inquisición

podría ser interesante para un público como el de Estados Unidos, que no

sabe nada de la Historia española del siglo XX. Pero también podría

tener connotaciones de que hay algo especialmente sangriento de los

españoles, y eso no se puede pensar bajo ningún concepto. Parto de la

base de que muchas de las cosas que ocurrieron en España pasan en todas

las guerras civiles, aunque el elemento exterminio que había por parte

de los rebeldes militares no lo tienen todas.

—¿Es consciente de que estos conceptos le alejan de cierto público, por ejemplo el de derechas?

—Eso

tendrías que preguntárselo al lector de derechas. Pongamos que estuviera

hablando como ese lector: diría que este holocausto incluye a personas

de izquierdas y de derechas, porque hubo víctimas de ambos lados, eso

por un lado. Por otro, no se puede negar que murieron cientos de miles

de españoles como consecuencia del golpe militar. La excusa que

utilizaron los militares en el 36 y que utilizaron muchos de los que les

apoyaban fue el estribillo de la dictadura durante 40 años, y es que el

alzamiento se hizo para salvar España. Personalmente no puedo concebir

una manera de salvar tu país a base de matar a medio millón de sus

habitantes. Osea, si realmente la finalidad era esa, lo podrían haber

hecho muy fácilmente poniendo sus servicios a disposición del Gobierno

de la República. Pero es que había mucho más que eso; decir que trataban

salvar España del desorden se puede desmontar enseguida.

[Aunque

no es el asunto central del libro, las cifras siempre son polémicas.

Preston abre el prólogo afirmando que «durante la Guerra Civil española,

cerca de 200.000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente,

ejecutados extrajudicialmente o tras precarios procesos legales. [...]

Por esa misma razón, al menos 300.000 hombres perdieron la vida en los

frentes de batalla (p. 17)].

—La

recopilación de datos sobre las matanzas lejos del frente y en los

frentes de batalla es muy precisa. También novedosa porque aumenta las

cifras que se conocían hasta ahora. Pero hay quien ha dicho que son

cifras exageradas.

—Para

obtener las cifras hay que tener los nombres de los muertos, con lo

cual es más fácil llegar a cifras fidelignas respecto a los muertos en

zona republicana que en zona rebelde. Yo no pretendo decir que tengo las

cifras exactísimas, porque eso es imposible para cualquiera. Igual un

historiador de un pueblo lo puede hacer, pero en toda España requeriría

un equipo masivo de cientos de historiadores locales. Volviendo al tema,

en el caso de los muertos en la zona republicana es más fácil por

varias razones. Primero, en el momento de ocurrir las atrocidades, las

autoridades republicanas intentaron identificar los cadáveres y

comunicarlo a las familias, aunque no siempre fue posible. Eso ya

ayudaba a la identificación de las víctimas. Cuando los militares

tomaron cada plaza, ya empezaron a conocer los detalles ‘frescos’, por

así decirlo. Y después de la conquista del territorio nacional entero se

montó toda una operación con los recursos del Estado para identificar y

localizar a las víctimas. Eso fue la Causa General. Franco había dicho

en un discurso que las víctimas eran 400.000. Eso es ridículo. Montó la

Causa General y logró la cifra de 85.000. Nunca se publicó esa cifra

porque le habría dejado en ridículo. Pero luego, en los últimos años,

esas cifran ha sido sometidas al escrutinio de historiadores locales y

se ha descubierto que hay muchas duplicaciones. Es decir, un hombre que

era de Jaén pero que murió en Madrid cuenta dos veces, porque cuenta

entre las víctimas de Madrid y cuenta entre las víctimas de Jaén. De

manera que muchos estudios muy detallados han llegado a la cifra de

50.000. Es sólo indicativa, pero bastante exacta en cuanto a las

víctimas en zona republicana. En zona rebelde es mucho más difícil

porque nunca hubo una investigación semejante, las autoridades no

querían que se supiera el nivel de la matanza, había problemas de gente

que murió lejos de sus pueblos, que no llevaba papeles y eran difíciles

de identificar. Pero a base de las investigaciones de historiadores

locales se han llegado a descubrir los nombres de 130.000 personas. Hay

bastantes provincias, sobre todo en Castilla La Vieja, donde apenas se

ha hecho investigación y hay otras, incluso en el sur, donde sólo se han

hecho investigaciones parciales. Todos los investigadores están de

acuerdo en que esas 130.000 son sólo el comienzo, por lo que se

llegaría, como mínimo, a 150.000, es decir tres veces más.

[Es

necesario reseñar que Preston se ha documentado con un abundante grupo

de historiadores locales, a los que dedica un amplio capítulo de

agradecimientos. En León colaboraron el profesor de Historia

Contemporánea en la Universidad de León Javier Rodríguez, el archivero

Alejandro Valderas y los también historiadores José Enrique Martínez

Fernández e Isabel Cantón Mayo]

—El estudio de Salas Larrazábal estima que en el frente de batalla murieron 167.000 personas. Usted casi duplica esa cifra.

1397058884Es

que ese estudio no está hecho a base de nombres, sino con la Causa

General y estimaciones. Salas Larrazábal es un gran historiador militar,

pero ese libro ha sido bastante desacreditado entre los investigadores

de este tema.

[No

ha sido menos polémica su aportación sobre las consecuencias del golpe

de Estado, concluyendo que hubo ‘violencia institucionalizada’ en la

zona rebelde y ‘violencia espontánea’ en la zona republicana. Los casos

que introduce sobre la provincia leonesa se incluyen en el capítulo

titulado ‘El terror de Mola’ (p. 253-306), en el que se relatan, entre

otras atrocidades, las que padeció el magisterio].

—¿Qué diferencias hubo entre las víctimas de una misma guerra?

—Por

un lado, hay una diferencia cuantitativa de tres a uno. También hay otra

gran diferencia de intencionalidad. En zona republicana todo lo que

pasó fue en contra de los deseos de las autoridades republicanas y

realmente las matanzas habían acabado alrededor de diciembre del 36,

porque habían vuelto a imponer el orden. ¿Quiénes eran los culpables

ahí? Había incontrolados porque se habían abierto las cárceles, había

grupos políticos como los anarquistas que creían que había que acabar

con todos los representantes de la vieja sociedad en aras de crear otra

nueva, con lo cual asesinaron al clero, a los ricos, si les encontraban,

y a los militares, si les pillaban. También hubo grupos de comunistas y

algún socialista que hizo eso. Pero siempre en contra de las

autoridades republicanas y, en el caso de los socialistas, en contra de

los deseos de la dirección del partido. En cambio, en la zona rebelde,

la eliminación del pueblo republicano, por así decirlo, de la gente

asociada a las ideas progresistas de la república, los maestros, las

maestras, todo el que había participado en un sindicato, en un

municipio; todo el que estuviera de alguna forma relacionado con la

república o participado en acciones sindicales que suponían un desafío a

los terratenientes eran las víctimas predestinadas por el plan de

exterminio que había. Había un plan previo de eliminación del enemigo y

eso no tiene parangón en la zona republicana. Lo que sí hubo en ambas

zonas fueron los bajos instintos humanos. En ambas zonas hubo casos de

gente que aprovechó la situación para vengarse de alguien, para robar lo

que codiciaban: y eso era la mujer, la casa, la propiedad, la empresa.

Había mucho de eso; gente que, por la situación, podía violar, robar y

matar impunemente. Y eso es algo que ocurre en todas las guerras

civiles. Pero las grandes divergencias entre los dos tipos de víctimas

son la intencionalidad y las diferencias cuantitativas.

—¿Falta arrepentimiento?

—Depende

de quién se hable, porque evidentemente en el caso de los republicanos

lo que había era la amargura de la derrota. Los exiliados tenían como

primer cometido sobrevivir en países donde no entendían el idioma, con

problemas tremendos. Y los de dentro: el sufrimiento de los que quedaban

en campos de concentración, cárceles, las ejecuciones… Sí que había

algún intelectual que en lo privado se arrepintió, pero más bien había

intentos de culpar a otros por la derrota. Y en la zona victoriosa o

vencedora no había nada, más bien lo que había era una propaganda para

disminuir al derrotado y dividir la sociedad entre vencedores y

vencidos, incluso de mantener una especie de miedo por lo que podría

suponer la vuelta de los rojos pidiendo venganza. No es que

hubiera la mínima posibilidad, pero ésa era la propaganda del Régimen.

Oficialmente hubo muy poco arrepentimiento. Muchos intelectuales

republicanos escribían denunciando esas atrocidades, pero en la zona

franquista había individuos [la parte final del libro aborda ampliamente este tema]

que tenían sentimiento de culpabilidad, que tenían problemas dramáticos

por todo lo que habían visto y en lo que habían participado. Es muy

difícil generalizar, pero en general ha habido poco arrepentimiento.

—¿Y la Iglesia?

—En

los años 70, los obispos hablaron de que la Iglesia no se había

comportado con espíritu cristiano, pero esa declaración fue derrotada en

el seno de la jerarquía eclesiástica. Ha habido arrepentimiento, pero

oficial nunca.

[Las

conclusiones del hispanista sobre los dramáticos sucesos de Paracuellos

implican directamente a Santiago Carrillo, pese a su silencio. Preston

considera que decir que no tuvo nada que ver es tan absurdo como hacerle

el único responsable. «Es inconcebible que tales decisiones fueran

tomadas aisladamente por tres políticos tan jóvenes como Carrilo, de 21

años, Cazorla, de treinta años, y Serrano Poncela, de veinticuatro» (p.

466)].

—¿Qué puede decir de Santiago Carrillo?

—Yo

he escrito el libro con afán de llegar a la verdad de lo que pasó, caiga

quien caiga, por así decirlo. Mi intención no era poner mal a Santiago

Carrillo, pero intentando descifrar lo que había pasado en Paracuellos

del Jarama y en Madrid durante el asedio de octubre y noviembre es

evidente que Carrillo tenía una responsabilidad, pero lo que no se puede

decir es que fuera el responsable. Lo que intento mostrar en el libro

son los diferentes niveles de cómo se tomaban las decisiones y quiénes

tenían la responsabilidad de organizarlo y todo eso, dentro de lo cual

una parte importante de la responsabilidad de la implementación de las

decisiones corría a su cargo. Lo que pasa es que Carrillo mismo, por

haber negado lo obvio durante tantos años, ha sido cómplice de los que

dicen que ha sido el único responsable. Yo creo que parte del problema

es precisamente eso, negar cosas absolutamente evidentes. Ha dado

muchísimas entrevistas, que si se juntan todas cae por su propio peso

porque en una entrevista contradice lo que dijo en otra. Por su cargo,

era casi como un ministro de Gobernación dentro de la Junta de Defensa

de Madrid, tenía la responsabilidad de los presos y de lo que pasó con

ellos. Y los que implementaron sus decisiones informaron diariamente,

por eso decir que él no sabía nada es un absurdo.

—¿Lloró?

En el capítulo de las gratitudes dice que Gabrielle, su esposa, «es la

única que conoce el coste emocional que ha supuesto la inmersión diaria

en esta crónica inhumana».

—A lo

largo del libro me provocó indignación ver la muerte de personas

inocentes en ambas zonas, pero lo que realmente me emocionó fue el

tratamiento a las mujeres y a los niños, y especialmente las cosas que

pasaron a las mujeres que llegaban a la cárcel con sus hijos pequeños o

embarazadas. Había una población bastante amplia en las cárceles, donde

las condiciones eran inhumanas para estas mujeres con niños. El

tratamiento de esos niños fue espantoso, incluso se los robaban a las

mujeres jóvenes. Eso me ha emocionado mucho. También había casos de

pueblos donde mataron a familias casi enteras. Lo hicieron con los

adultos, dejando en la calle a niños de tres, cuatro o cinco años

totalmente desamparados. Cualquier ser humano se emociona con estos

casos.

—¿Contribuye este libro a la reconciliación o, por el contrario, cree que reabrirá viejas heridas?

—Yo

no creo que este libro pueda reabrir heridas porque aparte yo reconozco

que hay muchos españoles que ya ni piensan en eso; se exagera bastante.

Oigo a políticos hablar de la posibilidad de una nueva guerra civil o

que el país está dividido. Eso es un absurdo. Hay generaciones enteras

que ni saben quién era Franco y mucho menos Negrín. Pero sí espero que

sea una contribución al entendimiento porque parto de la base de que no

se puede pasar a una plena reconciliación si no se reconoce lo que ha

sucedido en ambos lados. En ese sentido, la idea de hacer un libro que

pudiera contar con detalle los orígenes de la violencia y también las

víctimas en ambos bandos era para que la gente que todavía siente odio

pueda ver que no eran los únicos, que había sufrimiento en toda la

sociedad. En ese sentido espero que sea una contribución.

—¿Cuál

sería entonces la manera de restablecer moralmente a las víctimas de

este holocausto? Porque no le he oído hablar todavía de memoria

histórica.

—Habría

que hacer una revisión de las sentencias de los tribunales militares.

Puede que hubiera procesos de personas que habían cometido delitos, pero

la gran mayoría no. Eso sería importante. También lo sería que se

estableciera una ayuda estatal para las excavaciones y que las

autoridades locales no puedan impedir, como pasa en muchos sitios, las

conmemoraciones que quiere hacer la gente. Eso ha pasado a Granada,

donde se quitan constamente placas a las víctimas. De la misma forma que

en Alemania es ilegal negar lo que pasó, haría falta una cierta

legislación porque hay cosas que se dicen en tiempos medios sobre lo que

pasó que en otros países, incluso en Inglaterra, que no sufrió nada de

eso, serían ilegales. El Estado tendría que tomar mano en este asunto,

pero es algo utópico porque nunca va a pasar.

—¿Quiere decir que la democracia en España es todavía inmadura?

—La

democracia en España nació en unas circunstancias muy difíciles y,

evidentemente, hay déficits en la Transición, pero yo no soy de los que

lo critica porque fue la mejor transición posible en aquel momento, en

un contexto en el que todos los soportes básicos de la dictadura,

sociológicos o institucionales, como el Ejército, la Policía Armada, la

Guardia Civil o la Falange seguían funcionanado. El problema de ahora no

es que sea madura o no. La democracia española tiene graves problemas,

como la corrupción. Pero en cuanto a la memoria, el gran problema es que

el Régimen de Franco montó una operación de lavado de cerebro del

pueblo. A través de su control férreo sobre los medios de comunicación y

el sistema de educación impuso a España una versión del pasado, la

versión de que su acción militar había sucedido para salvar España, que

España era un país en el que vivían buenos y malos y que los buenos eran

los vencedores, claro. Todo eso durante 40 años creó un franquismo

sociológico. Y de la misma manera que en la ex Unión Soviética 20 años

después de la caída del comunismo hay todavía un comunismo sociológico,

pues en España hay un franquismo sociológico. Hay gente que se crió en

ese caldo de cultivo de las ideas franquistas. Como la democracia no

pudo contestar eso con otro lavado de cerebro desde el otro lado, ése es

el gran problema. En el libro no hablo de memoria histórica porque creo

que es un término cargado de muchas connotaciones, pero diría que el

franquismo creó e impuso una memoria histórica, la suya. Sin embargo,

los familiares no tienen una memoria histórica única, hegemónica, como

la franquista. El problema del legado de la propaganda franquista

durante 40 años es que afectará, como mínimo, a tres o cuatro

generaciones.

—¿Se ha imaginado alguna vez cómo sería una España que no hubiera padecido la Guerra Civil?

—Es

muy difícil. No se puede cambiar solamente un término. Si no hubieran

ganado los franquistas, ¿qué habría supuesto? Pues incluso podría haber

supuesto que no hubiera pasado una Segunda Guerra Mundial. Hay un

juramento hipocrático de los historiadores de no meterse en especular

sobre lo que habría pasado porque es imposible saberlo.

—¿Por qué hay tantos hispanistas británicos?

—No

es que seamos tantos, lo que pasa es que en Inglaterra el sistema de

educación no concibe la Historia como un cuerpo de datos que hay que

saber, como otros países, casi siempre centrados en la Hisotria

nacional. Aquí se pone mucho énfasis en la Historia como método de

análisis, de pensamiento. Por lo tanto se puede aprender un tema tanto

del Imperio Romano como de la Guerra Civil española o de la Revolución

Francesa, con lo cual hay muchísimos historiadores que estudian otros

países. Igual que hay hispanisas hay italianistas, lusistas,

alemanistas, etcétera.

—Yo no conozco a muchos investigadores franceses o italianos tan interesados en la Historia Contemporánea de España.

—Fue

uno de los grandes imperios de la Historia, por lo que en Inglaterra hay

mucho interés en la España del Siglo de Oro y en el declive

subsiguiente. Por otro lado, la Guerra Civil española y los

acontecimientos del siglo XX fascinan mucho. La guerra todavía se ve

como algo idealista. El hecho de que Franco fuese uno de los grandes

dictadores de derechas y que sobreviviera 40 años después de ganar la

guerra y 30 años después de la caída de Hitler y Mussolini hizo de la

Historia Contemporanea de España un pozo de fascinación. Es una mezcla

de todo eso: un sistema universitario que prima la Historia de otros

países y la fascinación por la España del siglo XX.

—¿Y por qué tienen tanto impacto?

—Yo

diría que, por un lado, es gracias al franquismo. La censura primó

bastante al escritor extranjero porque tenían libertad para escribir una

versión mucho más objetiva. Y luego que los primeros libros entraron de

contrabando en España. El libro de Hugh Tomas [La Guerra Civil Española (1961)]

ingresó en España por ferroviarios que venían del trayecto de París.

Luego hay una diferencia en el sentido de que aquí también hay una

tradición de historia narrativa y una creencia de que la historia tiene

que ser atractiva. Ahora está cambiando mucho, pero hubo una época en

que los historiadores universitarios españoles escribían para otros

historiadores universitarios. Y sus libros no llegaban al gran público

porque no eran amenos. Nosotros hemos sido no sé si punteros en

establecer la idea de que la amenidad y la seriedad pueden ir juntas.

Ahora hay magníficos historiadores españoles que hacen libros amenos:

Santos Juliá, Julián Casanova, Ángel Viñas… Pero la gran época de los

hispanistas era antes, quizá yo sea el último.