Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, y se celebra en muchos países.

Llamativamente, en Estados Unidos y Canadá no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en inglés). El presidente Grover Cleveland, auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo a partir de 1894.

|

| Revuelta de Haymarket |

La historia

Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores de la revolución industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo IX Francia era la segunda ciudad en número de habitantes de Paris Del Oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX.La reivindicación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo

Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. El hacer valer la máxima: «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa». En este contexto se produjeron varios movimientos, en 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de ocho horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de 25 dólares.La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor (Federación Estadounidense del Trabajo), inicialmente socialista (algunas fuentes señalan el origen anarquista). En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, ésta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones, que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de ocho horas, reduciendo el paro.

El 25 de junio de 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, 1 estableciendo la jornada de ocho horas. Al poco tiempo, diecinueve estados sancionaron leyes con jornadas máximas de ocho y diez horas (aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas). Aun así, debido a la falta de cumplimiento de la Ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de EE.UU. se movilizaron. La prensa calificaba el movimiento como «indignarte e irrespetuoso», «delirio de lunáticos poco patriotas», y manifestó que era «lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora

|

| Manifestación 1 de Mayo |

El día 1 de mayo, la huelga

En Chicago donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormik que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2 la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración en frente sus puertas, cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los scabs (amarillos) comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos.

El redactor del Arbeiter Zeitung Fischer corrió a su periódico donde redacta una proclama (que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca) imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía:

Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden... ¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!.La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el cuatro, a las cuatro de la tarde, en la plaza Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 19.30 en el parque Haymarket. Los hechos que allí sucedieron son conocidos como Revuelta de Haymarket.2

La revuelta de Haymarket

Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros.Se declaró el estado de sitio y el toque de queda deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía.

Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. ¡A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas!La Prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, y responsabilizando a ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero.

El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en juicio fueron muchas violándose todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la horca.

- Prisión

- Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua.

- Oscar Neebe, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados.

- Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua.

|

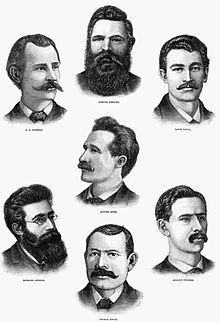

| Grabado de los siete anarquistas condenados a morir por el asesinato de Degan. Un octavo acusado, Oscar Neebe, no se muestra aquí, fue condenado a 15 años de prisión. |

- A muerte en la horca

- Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

- Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista.

- Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parsons aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente.

- August Vincent Theodore Spies, alemán, 31 años, periodista.

- Louis Lingg, alemán, 22 años, carpintero para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda.2

...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro... Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: "la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable...2El Crimen de Chicago costó la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales; no existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes: italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos.

Consecución de la jornada laboral de ocho horas

La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. El propio Federico Engels en el prefacio de la edición alemana de 1890 de El manifiesto comunista dice:

Pues hoy en el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de ocho horas, proclamada ya en 1866 por el Congreso de la Internacional celebrado en Ginebra y de nuevo en 1889 por el Congreso obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. !Oh, si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos!3 4